शिमला समझौता 1972: भारत-पाकिस्तान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़

शिमला, जुलाई 1972 — भारत और पाकिस्तान के संबंधों के इतिहास में 2 जुलाई 1972 को एक ऐसा मोड़ आया, जिसने दोनों देशों की आगे की कूटनीति की दिशा तय की। यह तारीख़ दर्ज है शिमला समझौते के रूप में, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद हुए राजनीतिक और सैन्य हालात की पृष्ठभूमि में बना था।

शिमला समझौता क्यों है? चर्चा में

पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा कदम – पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार

22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस नृशंस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े निर्णय लिए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को रोकने, अटारी सीमा चौकी को बंद करने और भारतीय सरजमीं पर मौजूद पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को वापस भेजने जैसे फैसले शामिल हैं। यह भारत की ओर से एक सख्त और स्पष्ट संदेश है कि अब आतंक के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

शिमला समझौते पर फिर छिड़ी बहस – पाकिस्तान ने दी चेतावनी

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया में शिमला समझौते को स्थगित करने का संकेत दिया है। 1972 में भारत-पाक युद्ध के बाद हुए इस ऐतिहासिक समझौते ने दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीकों से विवाद सुलझाने की दिशा में बाध्य किया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान की ओर से इसे खत्म करने की बात कही जा रही है, तो यह एक बार फिर भारत-पाक रिश्तों में गहराते तनाव को दर्शाता है।

जब युद्ध थमा, और शांति की बातचीत शुरू हुई

1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। करीब 73,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने, और भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान का लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था।

ऐसे में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक विजयी देश की नेता के रूप में उभर रही थीं, जबकि पाकिस्तान आंतरिक राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। देश में कोई संविधान नहीं था, चुनाव नतीजों पर विवाद थे, और सेना में असंतोष बढ़ता जा रहा था।

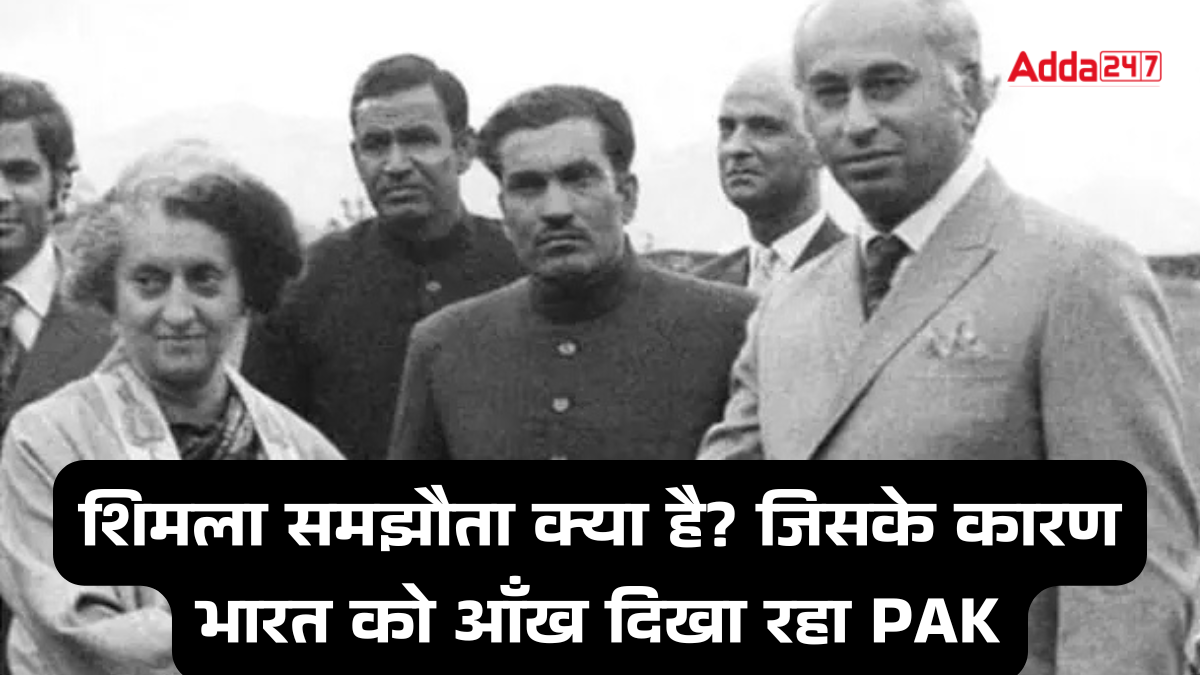

शिमला में मुलाकात: गांधी और भुट्टो आमने-सामने

इसी राजनीतिक और सैन्य उथल-पुथल के बीच, जुलाई 1972 के पहले सप्ताह में, भारत की राजधानी नई दिल्ली से दूर हिमाचल प्रदेश की शांति भरी वादियों में स्थित शिमला में, इतिहास रचा जाने वाला था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो आमने-सामने बैठे।

शुरू में इंदिरा गांधी, पाकिस्तान से बातचीत करने के पक्ष में नहीं थीं। लेकिन रूस की मध्यस्थता और कूटनीतिक दबाव के बाद, वे वार्ता के लिए तैयार हुईं। भुट्टो खुद रूस गए थे ताकि वहां से भारत पर वार्ता शुरू करने का दबाव बनवाया जा सके।

शिमला समझौते के मुख्य बिंदु

- दोनों देश अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर सहमत हुए।

- सीमा रेखा को नियंत्रण रेखा (LoC) के रूप में मान्यता दी गई।

- पाकिस्तान की ओर से यह वादा किया गया कि वह आगे के विवादों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करेगा, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना।

- युद्धबंदियों की रिहाई और भारतीय सेना द्वारा कब्ज़े में लिए गए इलाकों की वापसी पर चर्चा हुई।

हालांकि समझौते पर आधिकारिक दस्तखत 2 जुलाई की तारीख में दर्ज है, लेकिन असल में यह प्रक्रिया 3 जुलाई 1972 की सुबह पूरी हुई।

भारत के लिए विजय, लेकिन विकल्प सीमित

भारत में कई लोग मानते थे कि यह मौका था पाकिस्तान को कश्मीर समेत अन्य मुद्दों पर मजबूर करने का। अखबारों में ‘जीते हुए पाकिस्तान को शर्तों पर झुकाया जाए’ जैसे हेडलाइंस छप रही थीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता और शांति की राह को चुना।

निष्कर्ष: शिमला समझौता — कूटनीति की परीक्षा

शिमला समझौता 1972 भारत की सैन्य विजय को राजनयिक सफलता में बदलने का प्रयास था। यह एक ऐसा समझौता है, जिसे लेकर आज भी बहस होती है — क्या भारत ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया? क्या पाकिस्तान ने अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन किया?

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह समझौता, द्विपक्षीय संवाद और शांति स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, जो भारत-पाक संबंधों की दशा और दिशा को लंबे समय तक प्रभावित करता रहा।

RRB Railway Group D Answer Key Out: आरआर...

RRB Railway Group D Answer Key Out: आरआर...

CTET Answer Key 2026 (Out): यहाँ देखें ड...

CTET Answer Key 2026 (Out): यहाँ देखें ड...

NABARD ऑफिस अटेंडेंट पिछले वर्ष के पेपर,...

NABARD ऑफिस अटेंडेंट पिछले वर्ष के पेपर,...